一个实验让爱因斯坦怀疑世界真实性,却是学者相信平行宇宙的开始

科学家们穷尽一生都在努力寻找世界的规律,他们把寻找真理视为毕生理想。“实践是检验真理的唯一标准”科学家们则会用他们的实验来证实这条至理名言。

但是有一个实验却匪夷所思,让科学家们焦头烂额,甚至开始怀疑他们的科学观。到底是怎样一场实验?

一切的争端要从400多年前的一场著名演讲开始,这场演讲拉开了耗时长达300多年的“波粒之争”。

让我们一起听着反方向的钟回到17世纪的下半叶,去探索一下这场争端,去体会一下这个实验的诡异。

旷日持久的波粒之争

提到17世纪的科学家,你可以没听过笛卡尔,也可以没听过伽利略,但是你一定会想到那个被苹果砸中的男人------牛顿。没错,牛顿就是波粒之争开端人物。

就像在后世一样,当时的牛顿同样也是声名卓著的,在科学界牛顿往往是一言九鼎,往往牛顿提出一个假说,就会有数不清的拥趸来拥护他们的王。

1660年胡克发率先发声,他认为光是波动的。而唱反调的牛顿在 1675 年则认为光是粒子,“微粒说”由此产生。

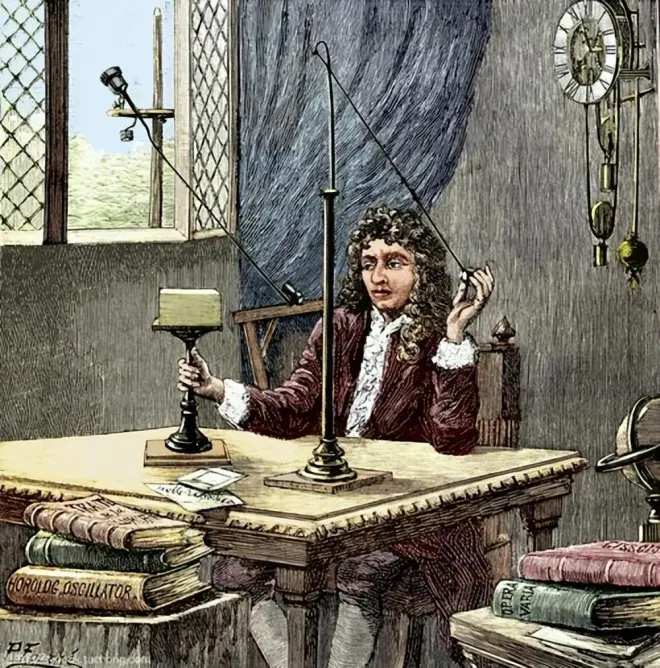

而就在大家以为这对死敌又像往常一样互掐时,惠更斯进入了这场斗争,1678年在惠更斯在法国科学院进行演讲来宣扬自己的学说。

他认为牛顿的假设很难自圆其说了。随后1690年《光论》一词正式提出”波动说“,长达几个世纪的争斗开始了。

争斗由此开始,但维持时间不长不长,随着惠更斯的身死,牛顿和他的”微粒说“一时风头无两。

这次争斗后在很长一段时间里”微粒说“成了科学界的主流,但是并不是所有人都要做应声虫。

1807年托马斯.杨带着他的实验率先吹起反攻的号角,托马斯积极宣扬着光的波动性。但当时牛顿的”微粒说”已经成为主流,所以这次反攻并没有对如日中天的”微粒说“造成影响,反而给托马斯杨的名声造成了重大打击。

即使如此,托马斯杨也没有低头,将自己捍卫科学的丹心烙在了科学的史书上,在经过众多嘲讽后,他默默的把自己的观点记下来,为后来发生的事情做出了铺垫。

1818年菲涅耳提出提出了惠更斯-菲涅耳原理,完善了光的衍射理论并获得优胜。光的”波动说“进入了新时代。