帝国的基石-帝国军标准战舰1

745年12月发生的第二次迪亚马特星域会战是帝国军少有的惨败,在这场战斗中帝国军目击到了同盟军的新型标准战舰。这就意味着,帝国军的现役战舰已经不具有性能优势了。返回奥丁后,相关情报被迅速提交给了皇帝奥托·海因茨二世,而皇帝也马上责令技术开发局研发新一代标准战舰。

在帝国历史上,高级将领乃至皇帝因为自己的审美而插手战舰设计的事情并不罕见,外型像一把燧发枪的现役标准战舰就是一个典型例子。而这次因为大量的高级将领战死才使得这次的新舰舍弃了所有华而不实的外观设计,完全以实用性出发。经过了5年的设计建造,首舰于750年下水并很快就通过了验收,军方给予了SS75型标准战舰的代号,作为与同盟军对标的战舰,荷电粒子炮和护盾自然是标准配置,得益于出色的设计,本舰不仅性能优越而且舰体预留了充足的升级空间,以至于设计师自豪的宣称自己设计的战舰可以使用50年以上,这倒是没说大话,直到800年,标准战舰依然是帝国军舰队的中坚力量,尽管服役期间经历了多次升级改进,也只是针对武器和舰内设施,其舰体基本设计从未改变。

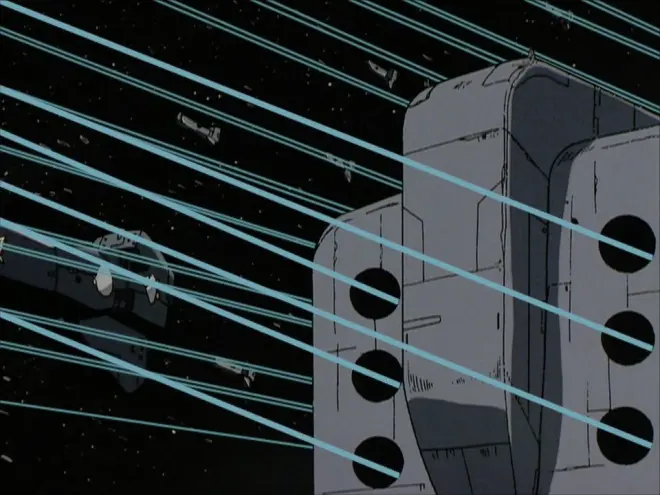

和它的前辈一样,标准战舰是一艘对应舰队战、空战、登陆战、水面战的泛用型战舰,造型依旧是手枪型,舰体大致可以分为武器舱段,多功能模组舱段,指挥舱段和动力舱段。虽然不如同盟军战舰那样彻底的模块化,在建造中帝国军也采用了分段建造法,一艘战舰的工期在8个月左右。至795年,经过最新改进升级的标准战舰型号为788年型,主炮为6门长身管型25CM中子光束炮,相较同盟军的20CM主炮在威力和射程方面均占优势,但因为散热和充能时间的原因,连射性并不出色。用俘获的同盟军战舰打靶测试的数据表明,在中距离,2到3轮的炮击即可让其失去战斗力。护盾系统装在标准战舰的正面凸起结构内,满功率运行的话可以承受埃阿斯级主炮的数次炮击。

主炮下方的两个像武器发射口的装置是改进次数最多的设备,初期型是紧急制退瓦斯喷口,早期型是大型实体炮弹发射器,中期型是热熔炮发射器,后期型则是大口径光束炮,而帝国军出于迷惑敌人的需要,在公开的资料里还是注明这里是瓦斯喷口。在舰体两舷各装备了22门荷电粒子炮作为近防武器。

当护盾失效时,舰体装甲就成为了抵挡炮火的最后一道屏障,标准战舰的舰体装甲是由七至八层的单晶体金属板和多孔陶瓷组成的积层复合材料制造的,装甲厚度依舰体位置也有所不同,在舰桥周边和动力舱段这类重点防御区域的装甲厚达5米,即使是两舷也有半米至1米,大致上可以防御一轮中远距离的炮击。

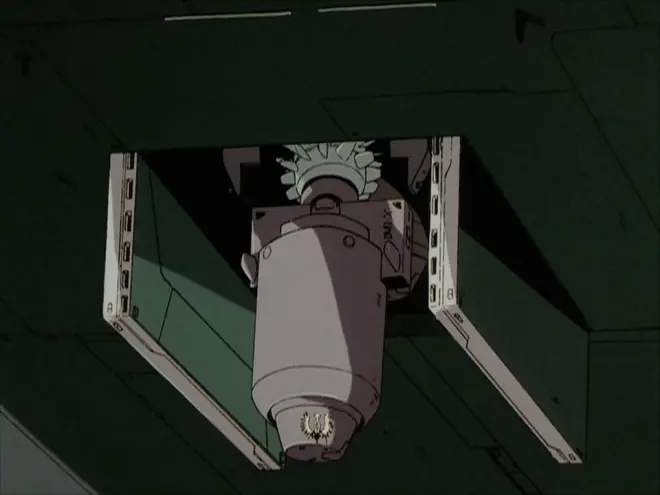

出于进出大气层的需要和在实战中防止受损,雷达和各类天线都布置在了舰体上下方的棱线结构内,但是也存在效果不如外置的缺点。舰体中部是一个多功能模组舱段,可以根据任务需要装备不同的模组,比如对应远距离巡航的物资仓库模组,鱼雷艇机库模组、对大气层内目标进行轰炸的大型炸弹投放器模组以及大型导弹发射器模组等,同时舰员生活区也在这里。