2016,我如何通过周期训练KQ KONA

掐指算来,这已经是我的第12篇专栏文章,我在之前的11篇文章中为大家介绍了铁三运动的一些基本信息,及三项运动涉及的装备。现在是时候开始聊聊铁三的训练了。

如果你对自行车或铁三的训练有所关注,那应该听说过Joe Friel的《自行车训练圣经》或《铁三训练圣经》,甚至已经拥有并阅读过这两本书。

这两本大部头的训练圣经几乎包含了入门耐力运动训练所需要知道的绝大多数知识——从装备,到训练,再到营养和恢复。尽管书中信息覆盖面广,堪称海量,但其实最重要,也是作者最想要表达的核心内容便是“周期训练理论”。

《周期训练 - 训练的理论与方法学》

周期训练理论最早于20世纪60年代由前苏联著名运动训练理论家马特维也夫(Matveyev)提出,在此基础上由罗马尼亚运动科学家图徳.邦帕(Tudor Bompa)进一步拓展和丰富,并且形成了现代周期训练理论体系。

周期训练的核心思想是以达到最佳竞技状态为目标,将训练过程按一定逻辑和优先级分阶段实施,以更好地使身体适应运动训练刺激,提高运动和竞技能力。

在周期训练中,通常分为三个循环,即小循环(microcycle)、中循环(mesocycle)和大循环(marcocycle)。小循环一般以7天为一个周期,中循环多以一个月为周期,大循环则根据赛事安排从数月到两年不等。

我在今年与各地铁三俱乐部小伙伴们的互动中,多次介绍了周期训练。之所以一而再再而三地重复和传播周期训练理论,是因为在平时的观察中,我发现绝大多数业余铁三爱好者对于训练如何实施摸不着头脑。

大家都爱看“大神”们分享的“训练干货”,并且在自己的训练中照搬照抄。所谓“干货”只是训练的具体手段和方法,先不说是否真的适合所有人,长期重复同样的训练内容,也势必使得训练效果大打折扣,甚至适得其反。

我在指导业余铁三爱好者训练的时候,一直非常强调“大局观”——即把训练内容有序得当地计划和安排好,并且严格执行训练计划,目标不用说自然是在目标比赛中取得好成绩。

作为有工作有家庭的业余铁三爱好者,难免会有些“意外状况”,导致训练无法100%按照计划执行,这时候究竟是直接跳过当天的训练,还是第二天再补上,这时候就需要客观冷静地分析和思考,以作出的选择是否有利于达成最终的目标为最重要的考量。

光凭文字描述可能有点抽象,不太容易理解。这里就以我自己的2016赛季为例,为大家做个案例分析。

2016年对我来说是很有意义的一个赛季:这是我近10年来比赛次数最少的一个赛季,但同时也是目标最为明确和清晰的一个赛季——10月和11月的合肥70.3与厦门70.3,目标便是拿到Ironman Kona世锦赛的入场券。

最终得偿所愿,成功KQ,喜悦之情自不用说。但最令我感到高兴的是,我良好地执行了年初制定的训练计划,在计划中的时间点达到了预期的良好竞技状态,并最终完成了赛季目标。所以对我而言,这样一个结果的获得尽管有悬念,但也是情理之中。

上图便是我2016赛季的整体情况:

粉色线代表“急性训练负荷”,也可理解为疲劳,因为一次训练后身体的首先反应是产生疲劳;

蓝线代表“长期训练负荷”,也可理解为运动能力。可以看到蓝线的趋势和粉色线一致,但斜率较小,即训练疲劳恢复后,身体经过超量恢复,运动能力有所提高;

黄色线为“身体的新鲜度”,可理解为比赛状态。可以看到黄色线和粉色线的趋势刚好相反。比赛想要取得好成绩,需要蓝线尽可能高,而黄线位于一个比较合理的位置。

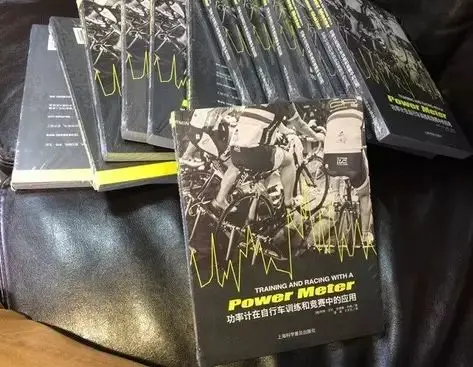

这些内容在我与邹成翻译的《功率计在训练和竞赛中的应用》一书内有详细说明,在此不再花大篇幅进行深入探讨。

由于我的两场目标比赛分别在10月和11月,接近年末,根据我之前多年的训练经验和对自己身体的了解,刻意延迟了进入系统训练的时间,如果过早开始,我肯定会因为疲劳的积累而无法在年底获得最佳的竞技状态。

刚好由于我在2015年底准备研究生入学考试,由于复习迎考时间较为紧迫,训练有所懈怠。因此在春节之后才开始恢复正式训练,并且先安排了一个月的过渡期,使得身体可以循序渐进地适应训练负荷。

从4月中旬起,我的训练进入基础期,在这个阶段中,主要注重有氧耐力的发展和运动技术的优化,训练量逐渐上升,并在6月中下旬达到最高峰。之后由于出差及家庭旅游,训练量有所下降,但实际上对我身体而言反而获得了一个充分恢复和调整的机会。

7月中旬起,训练进入了比赛前期。在这个阶段的训练中,我更加注重比赛能力的发展,增加了骑跑换项的训练,并且将目标比赛所要使用的装备及营养补给一一做了测试。

这个阶段内两个五角星分别代表了两场比赛,即赛季首赛的石家庄蟠龙湖铁三和威海长距离铁三。我以全场第一且打破赛会纪录的成绩拿下第一场比赛,又以年龄组第一的成绩拿下了威海长距离赛事,了却了我从未在威海赢过的遗憾。

事实上我在到达威海的当时就感冒了,那场比赛实际上是带病上场,以至于冲过终点后被送进医务室吸氧20分钟才缓过来,回到上海后病情加重,还发烧了。当时又恰逢研究生新学期开学,由于学业的关系,训练时间不得不减少。

说句实话,我那时心里是非常忐忑的。尽管如此,我还是尽了最大努力做好了调整和恢复,在5周之后的合肥70.3中创下个人PB,并取得当天比赛里中国业余选手最好成绩。但很可惜,由于年龄组竞争实在太激烈,与KONA资格失之交臂。

合肥比赛4周之后便是厦门70.3。尽管比赛当天天气炎热,我仍然良好执行了既定的比赛计划和营养补给策略,除了游泳由于水流的原因发挥较差,其他并无意外,最终KQ。虽说主观上觉得比赛状态不如合肥来得好,但考虑到天气的状况和3月内连续4赛,并且3场都是长距离比赛,也算是尽了洪荒之力了。

希望通过上面这个案例,能让各位对于周期训练有个感性认识。

几套由开元老师主讲的线上课程推荐给大家,感兴趣的小伙伴可发送“标铁/大铁/功率训练”至我们的公号“LOCOMO耐力运动研究院”获取详情。