黄土高原还有“喀斯特”?不,那是潜蚀地貌

作者 丸子 | 排版 杳杳

说到黄土地貌,你想起了什么呢?

黄土塬、黄土墚 、黄土峁……如果我们把目光转向地下,还有一种黄土潜蚀地貌,如果以前不了解也没关系,今天我们一起拿下它。

01

什么是潜蚀地貌?

“潜”字的偏旁是三点水,其实就在提示我们潜蚀地貌和流水有关,是受流水侵蚀而成。

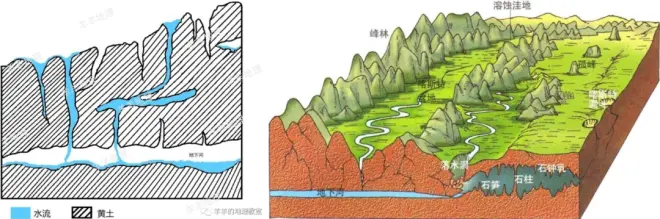

地表水沿土体中的裂隙和孔隙下渗,成为地下水流。这个过程中对地下土体不断冲刷侵蚀,就会形成洞穴,洞穴上部或侧方的土体还有可能塌落,这种地下多坑洞的地貌就称为潜蚀地貌。

乍看之下,潜蚀地貌在形态上和喀斯特有些相似,所以又被称为“假喀斯特”。

由于气候偏干的地区,土体含水量少,容易发育裂隙,给了水流入侵的“可乘之机”,所以潜蚀地貌在干旱半干旱地区较为常见。

02

黄土高原上潜蚀地貌的形成过程

黄土高原的潜蚀地貌就很典型。这里降水变率大,多暴雨,再加上黄土垂直节理发育,疏松多孔,所以流水能够沿着裂隙向下或横向侵蚀,致使下方土体被流水掏空,上方土体因失去顶托而坍塌。

在长期的流水冲刷作用下,逐渐形成典型的潜蚀地貌。

【节理】岩土在自然条件下形成的裂纹或裂缝,是没有明显位移的断裂。

点击链接,详细了解节理👉【手绘动画】节理:裂给你看

等等,刚刚说黄土疏松多孔,为什么黄土高原上还能挖窑洞呢?

其实窑洞基本挖在土层较深厚的地方。在常年积压和重力作用下,土层厚的地方竖向很结实,直立性好,不易崩塌。潜蚀主要发生在土体较浅的地方。

从动力条件上来看,除了流水带来的侵蚀外,土体也会在重力的作用下坍塌,所以潜蚀地貌可分为流水型、重力型、流水-重力型三种。

流水型潜蚀地貌

动力以流水作用为主,即直接被流水冲刷侵蚀而成,如竖井、暗穴等。

重力型潜蚀地貌

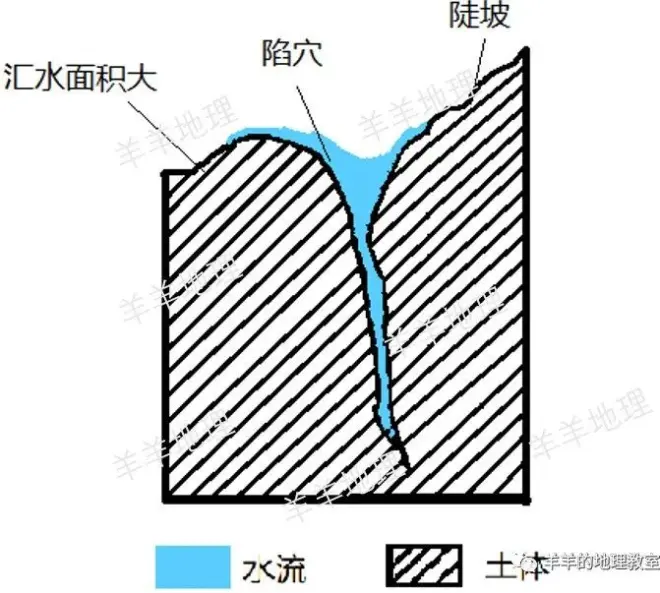

动力以流水作用为前提,前期受流水侵蚀,后期土体受重力作用坍塌而成,如陷穴。

流水-重力型潜蚀地貌

以流水和重力二者相互作用形成,如土桥、土柱、土墙等。

03

黄土潜蚀地貌的影响

黄土潜蚀地貌中的竖井、暗穴、陷穴等地貌类型统称为洞穴,这些洞穴的影响体现在以下几个方面:

产生汇水作用

陷穴虽然本身面积较小,但其周围往往有较大的汇水面积,有利于水的汇集,雨水在此得以滞留,能够大大延长降雨下渗的时间。

提供地下水补给与排泄的通道

暴雨过后,地表水流通过土体中的裂隙和洞穴进入地下,洞穴成为地表水补给地下水的通道,具有一定的供水意义。此外,地下径流可以通过暗穴出露,说明暗穴也是地下水的排泄通道。

造成水土流失

当较为平缓的耕地或梯田存在洞穴时,会对土壤产生侵蚀,导致水土流失,耕地面积减少。例如甘肃省会宁县四十里铺公路边的十余亩梯田中,曾经发育各种洞穴153个,侵蚀量达8000吨/平方千米。

对黄土层上的铁路、公路产生危害

2008年,陇海线下行K773+500米曾发生线路正下方突然塌坑事故,造成钢轨、枕木悬空0.8米,行车被迫中断。此外,黄土暗穴坍塌还会引起路面车辆颠覆等交通事故,严重危及人们的生命安全。

诱发其它地质灾害

洞穴可加剧甚至诱发地裂缝、泥流等灾害的发生与发展。前面提到,陷穴周围一般有较大的汇水面积,水流又通过暗穴通道排泄,同时携带大量泥沙,从而为泥流灾害提供了水源和物质来源。

04

黄土潜蚀地貌的治理

洞穴作为黄土高原地区一种特殊的地质灾害,它的危害不可忽视。为防止洞穴灾害的发生,我们可以采取以下措施:

增加植被覆盖,合理利用土地

植被能改良土壤结构,降低黄土的分散性和可蚀性,提高黄土均匀下渗和抗干裂性能,因此改进林草栽培技术、增大被覆面积是减轻洞穴灾害的重要途径。

修建梯田、坝地,改变小地形条件

修建梯田(在缓坡修)、坝地,不仅能控制水流,减小冲刷,也能改善土壤结构状况和肥力水平,提高农作物产量。

重视工程质量,及时检修,防患于未然

雨季前,应对较重要的土坝、道路进行检查,发现裂缝,孔洞或其它隐患时,及时填充处理,做好防渗漏工作。

今天的内容,小编已经整理在下方的思维导图中了,赶紧保存收藏~

05

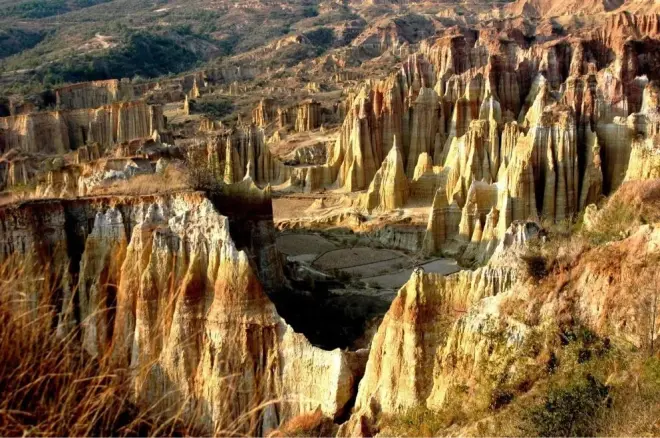

云南的潜蚀地貌

前面我们提到潜蚀地貌多集中在干旱、半干旱地区,那我国南方能找到潜蚀地貌吗?

其实西南地区就有,比如说云南。这里虽然整体较湿润,但也有局部较干,如处于背风一侧的干热河谷。下面我们去看看这里的潜蚀地貌是如何形成的?

地质背景

第四纪新构造运动使地层抬升,形成台地,土体表面在外力的作用下发育了铁质风化壳。

【风化壳】岩石经过外力作用后,除一部分溶解物质流失以外,其余碎屑物质残留在原来岩石的表层。这个由残余物质组成的地表岩石的表层部分,称为风化壳。

土体性质

河谷潜蚀区土体表层发育了坚硬的铁质风化壳和胶结物,抗蚀性极强,土体表层的透水性较差,水流只能沿着节理(裂隙)下渗。

风化壳下部的岩土中粘粒含量高,抗蚀性较差,遇水易分散,容易被侵蚀形成洞穴。

【胶结物】指在岩石颗粒之间起粘结作用的化学沉淀物,类似胶质,能够使岩粒黏连起来。

气候因素

干热河谷一年中干湿交替,旱季较长,蒸发旺盛,土壤含水量少,土粒间的聚合力小,土体较松散。

再加上较大的昼夜温差,土体中容易发育裂隙(节理)。由于裂隙多,水就更容易往下渗漏。

地形因素

干热河谷区陷穴周围有一定的汇水面积,能够汇聚合力,产生冲刷;沟底附近具有陡坡,使水流产生垂直向下的冲刷力。

由此看来,潜蚀地貌的形成是土体、气候、地形、流水等自然因素综合作用的结果。

偏干的气候使土体裂隙发育,暴雨时水流沿裂隙对土体进行侵蚀;陡坡地形使流水侵蚀加剧,潜蚀地貌逐渐形成。

欢迎在评论区分享你的学习心得。如果有收获的话,记得点赞哦~

06

做完题再走

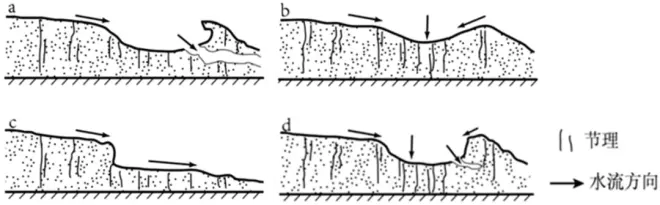

潜蚀是指水流沿土层的垂直节理、劈理、裂隙或洞穴进入地下,复向沟谷流出,形成地下流水通道所发生的侵蚀作用。陷穴属于潜蚀地貌的一种,它的形成与地层、地形以及植被等具有一定的联系。下图示意云南元谋干热河谷陷穴发育演化过程。据此完成下面小题。

1.正确表示陷穴发育演化过程的是(单选)

A.a→b→c→d

B.b→d→a→c

C.c→b→d→a

D.d→a→c→b

2.元谋干热河谷中利于陷穴地貌发育的条件是(单选)

①湿热的气候条件 ②土体表层透水性较强

③地层构造节理发育 ④沟底附近多隆起的地形

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

答案与解析

1.B

【解析】根据图示信息和材料中对陷穴发育的描述,流水在地势低洼处集中,沿裂隙进入地下,对应图b;随后流水向着地下沟谷集中,并侵蚀沟谷使其增大延伸,对应图d;流水侵蚀沟谷形成地下径流,对应图a;地下径流对土体加大侵蚀,上部土体被侵蚀搬运走,地下径流出露地表,对应图c。故答案选B。

2.D

【解析】元谋干热河谷气候干热,①错误;河谷潜蚀区土体表层发育了坚硬的铁质风化壳和铁质胶结砂砾层,其抗蚀性极强,流水难以在此层侵蚀,只能沿着节理裂隙下渗,②错误;地层构造多节理发育,使流水进入,③正确;沟底附近多隆起的地形,使流水往低洼处汇聚,④正确。故答案选D。

【参考文献】

[1]邓青春,张斌,罗君,舒成强,覃发超,罗明良,刘守江,林叶彬.元谋干热河谷潜蚀地貌的类型及形成条件[J].干旱区资源与环境

2014,28(08):138-144.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2014.08.024.

[2]李喜安,彭建兵,陈志新,康锦辉,李亮.黄土洞穴潜蚀地貌及其利弊综合分析[J].西安科技大学学报

2009,29(01):78-84.DOI:10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2009.01.003.

[3]王斌科,朱显谟,唐克丽.黄土高原的洞穴侵蚀与防治[J].中国科学院西北水土保持研究所集刊,1988(01):26-39.

[4]王斌科.土壤的洞穴侵蚀研究综述[J].土壤学进展,1989(01):9-14.

*声明:图像素材部分来源于网络,版权归原著所有,本号为整合发布。

*本文内容由作者提供,不代表本号立场